编译/亦文

引言

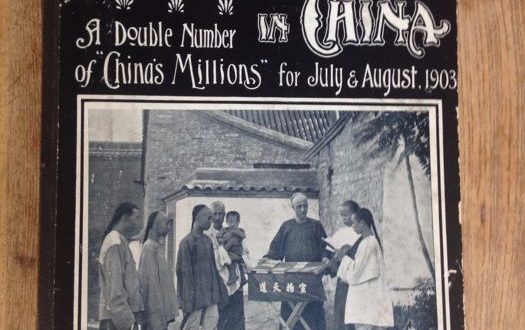

1903年是戴德生初次赴华宣教的五十周年,也是庚子教难过去的第三年,七八月份的《亿万华民》合并成双月刊,刊登了禧年纪念专辑,也对整个中国禾场各省事工加以回顾。[1]提到受到重创的山西直隶两省时,主编指出,当地的事工以重建(re-construction)和重组(re-organization)为主。不少事令人伤感,也有不少事令人期盼。“神的教会兴起时,尚未被炼净、得荣耀”。

“剑桥七杰”之一章必成(Montagu Beauchamp)[2]如此描述这一带的百姓:

从未有过如此向外人布道的机会。他们听得何等专注!神情错愕不已。我不得不想到,成百上千的人渴望知道究竟发生了什么事,庚子之乱的真相为何。这实乃“使徒行传”于百姓面前再度成了一台戏,因此他们如今不得不聆听解说。现在他们能知晓基督被钉的含义了,因为在为祂受苦的信徒身上看到了基督。[3]

在这一期的历史专栏里,笔者将以1903-1905年间的各事工报告为主,回顾山西各地内地会体系的宣教站重建和重组的艰难过程。

晋南诸城的属灵觉醒

庚子教难之前,内地会在山西的事工以洪洞(Hong-tong)和平阳(P’ing-yang)为主。1902年前后,洪洞一带以赵城(Chao-ch’eng)为中心,事工前景光明,虽然曾有不少人的表现配不上主的圣名,但如今整个地区都呈现出伟大的属灵觉醒。[4]

祝家宁、陆义全报道:赵城孔庄联合聚会[5]

综合祝家宁(C. H. Judd Jr.)[6]和陆义全(Albert Lutley)[7]的信中内容,我们可以略微想象一下1902年12月10-11日孔庄(K’ong-chuang)[8]大会的盛况。

11月初,戴存信(Ernest H. Taylor)、祝家宁这一对“宣教发小”[9]陪同许步云长老(Elder Hsü)走遍了洪洞一带的村庄和支站,考核受洗候选人。截止于11月20日已有60人通过考核,不少人是过去18个月在赵城、洪洞、汾西(Fen-hsi)和霍州(Ho-chau)一带所结的果子。有些人曾担任过教会职务,但在教难之后却显得非常不能胜任,因此重新推选同工成为另一项要务。许长老家的礼拜堂首次作为大会的场地启用,奉献为神的家,可以容纳千人。

老将陆义全和新人巴道南教士(Mr. E. O. Barber)在周一离开平阳,前往赵城,于周三傍晚抵达孔庄村,因此错过了开始的部分以及当天下午的洗礼。最终共有74人受洗(男女各37名),大部分人在庚子教难前便是慕道友。还有几人通过了考核,但因种种原因未能赶上这次洗礼。

就人数而言,这次大会非常成功。筹备的同工安排了五六百人的食宿,到了第一天下午,前来与会的人数便增加到了八九百。第二天,大会汇报说用餐的人超过了一千,其中两三个聚会,在新建成的大礼拜堂里聚集的人数不下八百。还有不少同工在服事那些无法出席众多聚会的人。

戴存信来信:洪洞地区事工进展

一年后(1903年12月1日)戴存信于洪洞写的信中说[10]:

今秋有一百多人接受洗礼,着实令人大喜。此外至少还有250名在考验期的慕道友,因此明年受洗的人数可能会更多。我们召开了三个成功的大会,聚会期间也感受到了圣灵的工作。

尽管人数比我们希望的少些,但仍有不少人在各戒烟所戒除了鸦片。今年春秋两季的收成都相当不错,但是百姓仍陷在穷困之中,常常没钱买戒烟药;而且很多人背着债务,所有人都欠了赋税。

这是一份巨大的事工,其中有诸多的试炼和失望,以及种种难题。有些信徒很穷,但要明智地帮助他们又极其困难。让我们祷告,求神安慰那些忍饥挨冻的人们,加添他们的力量。

也请各位求神把祂的圣灵倾倒下来,在服事祂的中西同工中不断增强地显明祂的大能。我渴慕能更多地经历神的同在、慈爱和团契。我的头容易疲倦,除了正在感冒之外,其他方面都安好。

我有一半的时间在这里,其他时候走访不同城镇和乡村的布道中心,终日奔走,鲜兹暇日。感谢神使我成为祂的一名精兵,为祂在此努力征战。有些地方事工进展良好,但是到处都有聚居的未得之民,总体而言,他们没有神,也没有盼望。[11]

戒烟事工的福音果效

洪洞一带的宣教事工,乃是以席胜魔牧师开拓的戒烟所为福音预工的基础,建立了很多教会。内地会1904年的年度报告中,刊登了安体仁教士(P. V. Ambler)[12]的一篇文章,回顾了他所见证的当地戒烟事工带来的福音果效。

安体仁教士:“从偶像转向真神”[13]

几年前,洪洞县城约二十英里外的小村庄来了一位老人家,找到内地会所管理的一家戒烟所求助。经过一系列治疗,他获得痊愈,并信了福音,当他返乡时,已成为一名真正的信徒。他不识字,也不知道怎么讲道,但他“活出了福音”,且注重祷告。他对同村乡民的属灵福祉负担深重,常在祷告中与神角力为乡亲代求。全村大概只有二十来户人家,在光绪初年,便因饥荒而人口日减。所剩那些人家中几乎每家都有数人染有烟瘾,因此虽然周边都是良田——若是好好耕种,大部分人家应当衣食无忧——全村却落到乞讨为生的地步。

村民们几乎家徒四壁,人人骨瘦如柴、衣衫褴褛。他们在品行上也劣迹斑斑,村里每天上演咒骂、斗殴、偷窃,以及不足为外人道的种种恶行。他们的困境因连年歉收而日益严重。连续两年,鲜有当令的时雨,庄稼因而枯萎。即便有那么一季,降雨足以带来盼望,一群蝗虫从天而降,啃尽每一根幼麦的绿叶。村民大为忧惧,无望地进庙烧香,向偶像求告。村里的庙有八座之多,但在灾难重重之际,这些神明却辜负了人们的期望。

在此危机之下,那名年老的信徒对乡亲们说:“摆脱困境的唯一出路便是悔改,戒除烟瘾。”村民们也表示愿意,但又说:“我们没粮吃,也没钱买戒烟药。”“只要你们愿意吃药就医,钱的事以后可以筹划。”他们也同意了。

老人马上找到离村两英里处的四名信主的富农,问他们是否可以预支买药戒烟的钱。因为所涉金额巨大,别人问他以何作保,老人便拿出自己的田地,并说,若还不够,另一位朋友也愿意用田产抵押。于是双方签了约,支了银钱。

下一步便是在村里开设一间临时戒烟所。老人把自己的房子腾出来专为此用。两间最好的房间分别给男女戒烟者住,这两间屋中间的屋子则用来做礼拜堂。老两口自己住第四间,也是最小的屋子,为瘾君子们供应饭食。两名有经验的戒烟同工——一对母子,被派来负责这一事工。事情就是以这样的方式展开了。一开始事工并不顺利,病患们口角不断,尤其是妇女之间,大打出手也不少见。就在此时,安体仁教士来到了这个村子,每天在那间小小的礼拜堂里举行福音聚会,常有认真听道的人来参加。

从那时起,神的祝福便驻足在这一事工上。妇女和孩童们学会了赞美诗、圣经经句、简短祷告。不久,当地人便自然而然地把糊在自家墙壁和门上的神像扯掉了。有一个诚心慕道的人,向安教士提供了一座足以容纳百来人的大窑洞当礼拜堂用。其他人也纷纷出钱出力,用石灰把窑洞修葺一新,更适合聚会。事工快速地展开,村民们一一归信。好几个人刚刚在灌溉好的数亩良田种下鸦片,如今既知此乃恶事,便将幼苗悉数拔出,当年的收成自然就泡了汤。

“盛典之日”是众村民同意把村里村外八座庙里的巨大偶像拆除的日子。一代又一代,这些偶像掌管该地区百姓昏暗的头脑或许已有数百年之久。然而今日——这一天终于到来——偶像将被抛给田鼠和蝙蝠[14]。在那个庄严的日子,安教士在晨光中敲响庙里的一个大钟,村民们很快闻声赶到,先把斧子、鹤嘴锄和其他各种器具放在角落,将自己献给神,一起祷告求祂祝福接下来的任务。随后,村民们奔赴各庙,着手拆毁偶像。足足用了将近两天时间,才把上百座偶像拆毁,有些既大且重,每座足有半吨左右。

一年之后,神的工作在那里继续发展。八座村庙里最大的一座被改造成了礼拜堂,足以坐得下近两百人。村民们在周边其他信徒的帮助下,承担了改建所需的费用。第二座庙被改建成一所男校,教导孩童们领受神的真道。当地人一次认捐四万钱,又将第三座庙修葺为宣教士的住所(事成之后安教士才获悉此事)。已有12位村民受洗,其他人则定于1904年8月10日行此圣礼。村民们决定献出二十蒲式耳[15]的麦子和两头羊,用来招待前来观礼的访客。原先供奉庙宇的农田已被献给神,供应圣工。另有四人献出约18亩田地,出产所得用于该村的圣工,支付礼拜堂和男校的各项开销。

这一年中,圣灵在另一个约有40户人家的村中做了非常特别的工作。很多村民戒除了鸦片,约有15户人家丢弃了偶像。神的祝福也扩展到附近几个村子,那里也出现好几名慕道友。

洪洞一带的戒烟所日益增多之后,产生了众同工切磋交通的需要。1904年,这一带便举行了一个“天召局”联合聚会。会上报告说,这一季(八到九个月)新开了24所戒烟所,有些只是临时开设,为要满足当地即时的需求,另一些则整一季都有病患入住。这一事工的成果便是,987名男子和115名妇女的烟瘾得愈,161个家庭离弃了偶像崇拜,近三百名村民定期或不定期地参加礼拜堂的崇拜。民教之间挪除了偏见,建立了友好的关系。福音好种被播撒,后效仍需拭目以待。也许这份事工最大的困难便是缺乏合适的帮手。在这个“方圆约四十英里”,覆盖约140个村子,散居着数百名慕道友的庞大地区,却只有两位外籍宣教士:陆义全和安体仁。前者是全省事工的监督,早已忙不过来,实际上是安教士一人在承担整个地区的工作,监督约两千名信徒和慕道友。

吉长庆教士:晋南戒烟所事工联合年会[16]

1905年5月,孔庄也举办了一场戒烟事工联合年会,邀请另一位宣教士吉长庆教士(Gillies)[17]前去做“观察员”。读过戴存义师母所著《席牧师传》的人都知道,“天召局”的特别之处在于:其事工完全由本地信徒管理。吉教士夫妇曾参加过很多5月举办的大会,但从未见识过“天召局”年度大会这样的聚会——

蒙受特别邀请,带着一些好奇以及浓厚的兴趣,吉教士夫妇坐了15英里的骡车赶到孔庄。时乃黄昏,教会领袖们已济济一堂为聚会祷告。

孔庄是个普通的山西乡村,毫不起眼。除了村外天召局的大院之外,皆破败无趣。大院之内,与周边的房舍形成鲜明对比的是,凡物一尘不染、井井有条。院中有办公室,时钟、玻璃灯、放信件的架子、墨水笔,以及其他与治理和事务有关的各种标志,空气中弥漫着按席牧师生前的方子研制的药品的香气。

第二天上午7点起,众人足足用了一个半小时向神倾心吐意,省察以往的过犯和失败,呼求可以重新得力,并热忱地为过去数月所接触过的病患们代祷。早饭之后,同工们再次聚集,听取过去一时季[18]的事工汇报。

吉教士夫妇深感,如此有意义的一场聚会只限于戒烟同工参加,其他中西信徒因而无缘获知主如何使用这一事工而分享其喜乐,实属遗憾。但是,当地任何一个事工中心都不足以承办接纳大批信徒的公开聚会。吉长庆以诙谐的笔调告诉英国读者:

母国举办很多的公开聚会,听取相对不那么有意思的报告,也缺乏如这次聚会激发热情的基调。对我们的西方头脑而言,这些汇报多少有点拖沓。那是因为主席不急着赶火车,发言的同工也不会在几小时之内赶往远程的其他聚会,听报告人的思绪也不会被拥挤的有轨电车而占据,因此对会议的进度大家心意合一,兴致不减。

祷告之后,唱了一首带中国古风的诗歌,主席许步云长老开始主持大会,他首先要求几位弟兄离场,因他们正申请成为现任工人。短短几分钟的磋商之后,19名新人被接纳进入天召局的同工团契。然而,有两名同工因服事上有问题而被卸任。接着,众人为卸任和就任的同工们献上了祷告。

接下来,是财务同工汇报的时段,报表是一份详尽的文件,他用心地读,众人用心地听。现金余额虽未达到盈余,但和去年相比已有进步,也企望药品等物的库存足以应付越来越大的需求。每一处的财务运作都必须严格推行。不守原则之人受到反对,引起争议,为了帮助那些无力全费支付药物的病友,以及很多病人有意之间或无奈之下,用成色不足的铜钱和银两付费,导致了很多亏损。会上也特别指出,需要在祷告中记念经费的事,事工规模不因经费受限,是何等重要呢。

接着,各戒烟所的负责人一个接一个站起来,叙述主在过去几周的引导。共有40家戒烟所做了汇报,代表不同的处境:有些在偏远的山村,另一些在繁忙的街市;有些设在宣教大院之内,而另一些则外籍同工从未涉足,也几乎未曾耳闻;有的在一两小时的脚程之内,另一些则费时数日才能走到;有些地方开销庞大,病患稀疏,而另一些地方的当地信徒承担了很多工作。各地都有在反对和嫉妒中开办的戒烟所。

在过去七个月中,不少于一千一百名瘾君子接受过戒烟所的治疗。每个人每天都会在戒烟所听到福音,很多人一直参加崇拜。直接的果效便是有两百个家庭把偶像丢弃了,不少人登记成为慕道友,至少有一人通过了受洗的考核。神也在戒烟病人的亲友中做工,有人提到祷告蒙应允的情况下,圣灵如何做工。

尤其值得注意的是,众同工听到属灵成果时的反应:没有鼓掌,报告者也毫无夸耀的心态。事实上,好几名工人的劳作果效通过盘问之后,才被接纳。但是灵魂得救显然是事工的主要目标。

翌日是主日,乃是周边村庄的信徒过来联合聚会一整天的日子。

周一上午,献上诸多祷告之后,乃是提出未来事工方向的机会,下午则继续讨论这些提议。

约有五十人与会,会场是三年前为大型聚会而建的大礼拜堂,最多可容纳千人。虽然这样的场地是该地区的当务之急,却因经费缺乏而未能竣工。炎热的时节,戒烟所的同工回家务农,他们中很多人都靠家里的一亩三分地养家糊口;一旦入秋,又马上投入所爱的事工。或许这些同工忍耐经历了很多不为人知、难以体会的难处。

直至目前,这份事工都岌岌可危,虽然自给自足是目标,但是否达标则视各地情势而定。他们所服事的阶层向来不宽裕,恶意的谣言还会阻挡病人前来就医,百姓的贫困程度往往难以克服。单凭所谓的朋友承诺,入住的病友们可能永不缴费,而戒烟所本身的管理自始至终都是一个很重的负担。被鸦片所毁的人,对自己不满,对周边的人也不满,浑身是病,满腹牢骚,又脏又懒,固执多疑,这些便是戒烟所的同工们为了基督的缘故日夜服事的人,是他们借着施药,或教唱一首赞美诗里的一行歌词,或祷告,或安慰,期冀为神所赢得的灵魂。

在聚会分散之前,沿海地区汇来一笔意外的捐赠,这个消息给同工们带来极大的喜乐和鼓舞。吉教士恳求英国读者们,特别在冬季记念那些努力服事之工人的属灵需求,帮助他们为了基督的缘故能够忍受沉沦同胞各样刚硬之心。

和思义姑娘来信:平阳信徒的职场见证[19]

同为福音重镇,洪洞以南的平阳又是另一番景象,那里的百姓虽无敌意,却对宣教士们拒之千里,不让女宣教士进家门,也拒绝买福音书册。有些信徒通达真理,为基督受了很多苦,但也有很多人退后了。[20]在平阳服事的和思义姑娘(Miss J. F. Hoskyn)[21]记载了这样一个见证,颇能代表那个时代信徒的“职场困境”,也让人看到了福音的大能:

王惠(Wang-hwei音译)原是我们女校的教书先生,他的房子在庚子年被烧毁,好在政府给予了赔偿。他用这笔钱买了一块地,但产粮不够养活一大家子人。他既没本钱,也没本事自己做买卖。多年来,他都靠在外国人这里帮忙来养家,等到无法再为我们做事之后,他开始到一位张姓(Chang)掌柜的店铺里帮忙。他性格软弱,拳民们曾逼他重新拜偶像,当时很多人为了保命而屈服,但我们仍相信他是一名真信徒。他在张掌柜的许可下,每天在店里带领晨祷和晚祷;他也不喜欢他的工作,因为这家铺子的生意包括贩卖拜偶像的香烛,而且有时候周日他也要看店。张掌柜屡屡答应王惠,不再贩卖香烛。昨天,我们从李先生(Li-sien-seng)那里听到,奇妙的事发生了。张掌柜烧毁了所有与偶像有关的存货,价值不下二万钱。王惠曾提议,让张掌柜把这些存货转送他人,但被反问说:“王惠,你为何妨碍我?你本应帮助我的。”神似乎在使用王惠来帮助张掌柜。不久前,张掌柜从李先生那里借了一本书,并仔细阅读了。过去很多人为张掌柜代祷,最近则为张、王两人一起代祷。因此在这件奇事发生前定有一系列环节。感谢神,祂为王惠开路,让他能过手洁心清的日子,并在张掌柜的店里服事祂。

晋西教会的旧人与新人

晋西大部分宣教站都重新开放了,庚子年间隰州(Sih-chau)、河津(Ho-tsin)、吉州(Kih-Chau)、k’eh-ch’eng所受迫害程度不同,如今重建的步伐也快慢不一。

邢德烈教士:挽回旧人重返教会

1902年11月5日,邢德烈教士(F. E. Shindler)从隰州写信说[22],虽然1900年别处的教会普遍遭到迫害,河津一带的会友却幸而躲过,且皆站立得稳。教会的状态令人满意,慕道友中也颇有几名真诚的男子和妇女。数名会友在近期这次聚会中承担了领会之责。1900年间,吉州曾出现大衰退,现在的聚会中则充满了真正悔改和寻求的灵。渠万镒牧师(Pastor Chü),李鸿懿教士(Mr. Lyons)[23]和安体仁教士都来帮忙。接纳会员、继以掰饼的那次聚会,实乃非常神圣的时刻。会友们深深悔改,真情流露,很多人泪流满面,再次把他们的罪愆交给神,并将自己重新分别为圣献给祂。1900年,虽然隰州地区有很多人以鲜血印证了他们的见证,但相当人数的信徒却对主不忠。1902年底当地举行了一场聚会,男子与妇女皆积极出席。因为家离府城有点距离,妇女们往往无法参加周日的崇拜,但这次大会却来了好几位。简为政夫人(Mrs. Jennings)[24]、邢德烈夫人、杨长老(Elder Yang)的太太和韩兰芳姑娘(Miss Hancock)[25]为她们举办了一些特别聚会。这里的妇女事工是一扇敞开的门,邢教士期盼能够充分利用1902年冬天农闲的机会来进行这项事工。大部分对福音感兴趣的人来自石口子(Shïh-k’eo-tsï),只有两人来自k’eh-ch’eng。

在接纳前会友的聚会上,重新入会者中,六人来自隰州,两人来自k’eh-ch’eng,一人来自石口子。1898年12月时,隰州城有23名具备领圣餐资格的会友,除了这次重新入会的六人外,另有六人已过世,一人彻底离开教会,其他十人经审慎考虑仍需假以时日,有待观察。[26]

说起另一个福音支站k’eh-ch’eng的教会,邢教士则很难过。1898年时那里曾有18名具备领圣餐资格的会友,事工进展曾是整个地区最具前途的,但因为教会领袖先后过世,很多信徒变得冷漠,亟需具备恩赐和资质的人来负责这里的事工。除了这次重新入会的两人,可能还有一两名妇女积极向道,但其余的人则尚无悔改迹象。

在石口子和石楼(Shïh -leo)的六人团契中,一人被重新接纳,剩下的五人中二人已故,其他三人未能通过审核。这个福音支站虽小,但事工充满希望。当地信徒盼望有一位传道人能常住在他们中间,邢教士想指派刘先生(Mr. Liu)担任这一职分。这位弟兄对主的忠诚值得效仿。他曾在庚子年冒了极大的生命危险,从这村到那村,从这区到那区,默默地鼓励各地的信徒。

邢德烈教士在约半年后的另一封信中为中国信徒如此辩护[27]:

否认主的这些人分为两类:1)仅仅口头否认基督;2)内心和口头都否认祂。前一类人并不认为那样做是错的,鉴于当时的情形,在不妨害其他人的情况下做假见证[28]而立时得到的保障看似值得,结果便是他们临时口头放弃信仰,但心中并未否定基督。看上去,这好像只是造作武断的区分,但是我们着实不能对这些苦难中的圣徒施加过于苛刻的评判。那曾是压力极大的时日,而且也要考虑到他们在异教文化中所习惯的为人处世的低劣道德准则,以及若要在这些问题上足以产生崇高道德理念所需在神真道上的系统教导。如此综合考量下来,这些只领受了不完全教导之信徒的品行中,缺乏精良的道德凭证,便不足为奇了。

吉长庆教士:欢喜迎接受洗新人[29]

晋西一带的教会不仅挽回旧人重返教会,也欢迎新人受洗归入基督的身体。吉长庆教士显然是一位忠实的“禾场记者”,因着他的史笔,我们不仅看到了戒烟事工同工联会的“纪录片”,也看到了河津受洗新人的“集体照”——

“在那城里,就大有欢喜”[30],这实乃河津上周的写照,或者至少堪说,受23位受洗信徒影响的那部分城里人的写照。我们的大聚会始于周二(1903年9月29日)晚上,以祷告会前“我们将看见耶稣”的短讲开幕。周三早上,从孝义(Hsiao-i)赶来的王道昌教士(Mr. Urguhart)[31],以哥林多后书1:21-22为主题经文,开始了这天的聚会:“那在基督里坚固我们……的就是神。祂又用印印了我们……”午前的聚会由从隰州赶过来的邢德烈先生以“基督徒的进深”为题主讲。午后,几位本地弟兄就同一主题进一步展开有趣的探讨。山教士(Mr. Bergling)主持了晚间的聚会,特别讲解了洗礼的意义。

周四上午预定为洗礼的时段。主赐下晴朗的天气,众多观礼者极其肃穆有序。第一位走进水里的是一位82岁的老人,他的儿子媳妇成为教会会友已有年头。如今,在他的人生暮年,对全能耶稣如孩童般的单纯信心,取代了他原先对福音的敌意。

接下来是一位花甲之年的老人和他的妻子,欢喜快乐地奉三一圣名接受了洗礼。他们吸食鸦片多年,神满有恩典地于去年把他们从烟瘾中释放出来。夫妻两人生命中所展现的全然更新,促使教会缩短了常规的观察期,提前为他们施洗,接纳他们入会。

下一位男子是老夫妻同村的乡亲。因为妻儿和他一起受洗加入教会,所以尽管妻子仍因义和团横行期间所受的惊吓而常惊悸,他仍大有喜乐。过去以收罗印刷废纸[32]来“积功德”的多年劳苦,如今都被视作亏损,为要换取更有确据的盼望。

接下来是另一位老人,他的属灵生命曾大有瑕疵,但现在却表明立场,站在我们中间。

他之后是我们那矮小驼背的皮匠[33],一名背井离乡的河南汉子,乐于助人的他,也活出了坚定的生命见证。

下一位原为鸦片贩子,期待洗礼年日已多,如今和他真挚爱主的娇小妻子一起成为教会的一员[34]。

接着乃是柴先生(Mr. Ch’ai),书生兼士绅。他长年热忱信奉儒释二道,如今则转为基督受凌辱[35]——况且这绝非轻省的十字架。要知道,对一位孔孟子弟而言,和草民及老妪一起受洗乃惊世骇俗之举。

在他以后是两位魁梧的弟兄,即便在一群护卫中,也能鹤立鸡群,令人瞩目。帮助他们从水里起来的谭老舅(old uncle T’an),正是兄弟俩前两年无情迫害、逼着分割家产之人。然而现在,他们都成为教会大家庭的成员,在主内联合。神做成了何等的事!

接着是:一对母子共蒙主恩;两名现有教会会友的子弟;另一名会友的侄子;一个心智贫弱的穷苦挑水僮;一名相貌堂堂的17岁书生,他是一个富有大村里唯一一名男性信徒;一位65岁的寡妇,她被城里义和团放回家中时,满脸的喜乐令左邻右舍诧异不已。

名单尚未结束:另一位寡妇,来自一个罪恶昭著的地方,她是神在那里唯一的见证人。圣灵在路加福音18:3写道:“那城里有个寡妇”,基于同样的缘故,神也没有忘记这个村里的这位寡妇。

我们倚重的帮手,李太太(Mrs. Li),用她不再缠裹的双足紧随其后。接下来是一个年轻的姑娘,即将成为原鸦片贩子周先生(Mr. Chow)的儿媳。这便是我们新成员的完整名单:十六名男子和七名妇女,加到既有的教会名册的九男十四女,正好翻了一倍。

这些新会友虽是经过审慎甄选才被接纳入会,但他们面临的试探也是巨大的。那些已被接受但这次尚未受洗的候选人的故事,也非常有意思。受洗的那两兄弟的母亲也被接纳了,但她的妯娌还来不及被查验,所以她决定等一等她,而这位妯娌的儿子也在等着与母亲一起受洗。其他人都深受感动,纷纷筹划要如何更好地跟随主。

信徒们承担了这次大会的费用。吉夫人因为一直为衙门女眷定期举行聚会,所以官眷们也出席了这次洗礼。她们观礼时深感兴趣,并全心投入地唱赞美诗,且唱得很熟。衙门女眷的事工,以及对城里几位热心服事的老妇人的监督,使得吉夫人无暇常常下乡。其实眼前和手上很多敞开的大门,一旦有女宣教士可以前来支援,便可充分利用本地助手们的干劲共同投入。

晋东事工的重组与重建

在晋东,事工的重组进展顺利。各礼拜堂的重建都来自信徒们奉献的教难抚恤金。所献金额换算成盎司记录如下:潞城(Lu-ch’eng)166 盎司,余吾(Yu-wu)604 盎司,潞安(Lu-an)539 盎司。各集市上都有极好的布道机会。[36]

罗幹臣教士:为余吾圣工的进展感恩[37]

1903年初,罗幹臣先生(Mr. Lawson)从余吾写信:“我们的礼拜堂每个周日和周间聚会的时候都挤满了人。实际上整个村庄都被带到福音的大能之下。几乎每天都有偶像和牌位被摧毁,在这里和周边地方我们教导的要点成了街谈巷议。全府的联合大会刚刚在此举行,超过八百人参加了周日的崇拜。去年冬天有超过四十名媳妇和姑娘前来受教,参加周日崇拜的妇女总在一两百之间。有些人已学会读新约,另一些人在回家前会读完摩西五经。我每周三次去到离此一英里远的村子里主持聚会。一半以上的村民已经摧毁了偶像,渴慕跟随基督。”[38]

这封早春通函之后,直到深秋,罗教士都忙于建堂琐事,直到翌年早春才写出第二封通函。已建成的新堂满足了当地有效开展事工的一切所需,只缺一间教室,建材刚买齐,就等早春开工了。回顾过去一年,好几件事值得感恩:12名以前的会友被重新接纳进入教会的团契生活;三人受洗(一男二女);一人过世;算下来共有44名会友在册,前一年底则为30人。教会大致处于较健康的状态。

这一年余吾教会共收到22.16两银子的奉献,而前一年只有9.48两。增加的部分出于麦秋丰收的感恩奉献。宣教同工一直提醒信徒们,义务为基督做见证和甘心服事乃是殊荣,因此在该地区众多集市上,从不缺乏被主所感的诸弟兄来传讲神的话。现在姐妹们也开始参与圣工的推动了。其中最热忱的两名女信徒正拿出时间来探访信徒、慕道友和其他对福音感兴趣的家庭,自己带饭,也不领任何报酬。她们在寒冬腊月中走三到二十英里不等的路程,将有关神的事教导各人。余吾女校有15名学童,过去两年,都是已过世的李执事的遗孀李太太(Mrs. Li)在督导她们。学校开班的那五六个月里,李太太都义务过来帮忙。她用自家菜园的出产自谋其食,春夏两季都在那里努力耕种。

有一名信徒,多年来摆上很多时间探访信徒,赶集布道,最近因身体欠佳、难以为继,便拿出四千钱,用来差派两名弟兄代为走访。虽然罗教士认为信徒之间本当彼此关怀,通常不会雇人作探访之工。但受到这份主动奉献的专款,便安排两位最老道、有经验的义工来承担这份事工,每人一天领取8钱(2便士)津贴。

目前为止,余吾接收的瘾君子和慕道友比以往任何一年都少,但那些住进戒烟所的病人则表现出真正的兴趣。媳妇姑娘们也在罗夫人(Mrs. Lawson)每天两次的读经班和唱诗班中受教获益,在圣经知识方面进步很快。去年春天对福音感兴趣的几名男女病人,也非常坚定地站到基督这边,并彰显出心灵和生命改变的凭据。一些已捣毁偶像的人,继续按时参加主日崇拜,另一些人虽然不那么经常出席崇拜,但也未曾重返偶像崇拜。过去几个月中,罗教士到各地区的集市上布道,每一处都有极佳的机会。所到之处,百姓尽都友善,对所传之道表示出不寻常的兴趣。有一个人,在虒亭(Si-T’ing)听了布道之后,赶了60里(20英里)地的路到余吾买书。

译者感言

庚子教难实为国难,很多中国百姓虽然受了很多惊吓,吃了很多苦头,却并不明白究竟发生了什么事,也想不明白,洋人们为什么要跑到他们的老家来,打跑杀光之后为什么还会回来?这样的悬念,确实给传福音带来好机会。因此山西各地寄出的报告,都指出一个共同的现象,就是集市布道空前受欢迎。

外展之前,仍需先做内部整顿。今天对近代中国信徒的印象,往往有两种极端,一端是“米饭基督徒”(rice Christian),另一端是“忠心殉道者”。史实其实和现实一样,多层且多元,有人殉道,也有人背主,更多的人是为了保命而“口里不再认耶稣为主,心里却仍相信神叫祂从死里复活”,在夹缝中求生存。如何为教难期间众圣徒的不同表现定性,也成为这一时期众宣教同工必须共同面对和磋商的难题,其中不乏如邢德烈教士那样为中国信徒发出辩护之声的人。无论是当时的英美教会,还是今天在宽松环境下信主的华人,大多平稳度一生,寿终正寝去见主,因此很容易轻看“口里承认、心里相信,就能得救”这句话的分量。庚子年间的信徒,和早期教会的信徒一样,“口里承认耶稣是主”便会招来杀身之祸,而传统基督教背景的国家中视信仰为传统的信徒,可能心里从未相信过“神叫祂从死里复活”。唯独横跨中西两种文化的宣教士,才有可能洞察这两种不同事工处境下不同的牧养挑战。

如此惨烈的教难之后,仍有人愿意去除偶像,受洗归主,本身便是一个神迹。余吾等地的建堂热忱,也带来了凤凰涅槃的盼望。随着宣教士的返回,各地渐渐恢复常态,重新举办联合聚会,盛况再现之际,抚今追昔,物是人非,定令老同工们百感交集。原先积极服事的同工,现在冷谈退缩,难以再为主用;原先前景良好的福音站,现在一蹶不振,难以为继。而一个曾经供奉八座庙的二十来户的小村庄,却全民归主,庙堂变教堂。神在不同的时候,兴起不同的人;没有永远的圣地,也没有撬不动的硬土。

两篇对戒烟事工的报道,尤其值得关注。义和团翻天覆地,杀人流血,仇视一切外来事物,却无法根除“洋烟”在山西的泛滥。而内地会体系的戒烟所,并没有因为席胜魔牧师及其家人(包括席师母和席牧师的连襟师清兰长老)的过世而终止或衰微,反而可能因为具备个人魅力的强大领袖的缺席,圣灵的工作更加显明了。虽然大部分拓荒植堂的事工,是以宣教士为主,本地信徒为辅,但是晋南的戒烟事工,不论从原则、源起,还是实际运作上,都是本地领袖和信徒自发带动的,在清末的中国禾场,仍属特例。如果说,安体仁教士记述的由一名老年信徒的恒切祷告带来整个村庄的翻转,最终仍需一位西方宣教士来引领和辅导;吉长庆教士则完全以观察员的身份,受邀旁听戒烟事工的汇报大会。吉教士的笔下,充满了对本地同工的欣赏,也不乏对母国信徒的善意调侃。或许,这才是禾场和差派者之间应有的教学相长、彼此激励型的良性互动。可以确定的是,晋南戒烟事工,正是接下来数十年,内地会众宣教站将努力达成的,由宣教士为主到由本地同工为主的转型。

[1] “Part II. Review of the Provinces – Province of Shan-si, Mission Work in China,” Being a Double Number of “China’s Millions”, British Edition, Jul & Aug 1903, 98-99.

[2] 章必成(Montagu Harry Proctor-Beauchamp,1860-1939),男爵之子,划船选手,剑桥大学三一学院毕业生,1885年加入内地会前往中国宣教。庚子之乱时撤离中国,1902年重返,1911年返英担任陆军军牧。1935年,他的儿子成为第二代赴华宣教士,他随之回到中国;1939年在儿子的宣教站去世。

[3] 引自“Steadfast unto Death,” a Memorial Volume of Mr. and Mrs. Pigott, published by the R.T.S;转引自“Province of Shan-si,”Jul & Aug 1903, 99。

[4] “Province of Shan-si,”Jul & Aug 1903, 99.

[5] “Welcome News from Shan-si,” China’s Millions, British Edition, April 1903, 54-55.

[6] 祝家祖孙三代都有人赴华宣教,这里当指祝家宁(Charles H. Judd Jr., 1876-1966,1899年赴华)。其父祝名扬(Charles H. Judd,1842-1919,1868年赴华),其兄祝康宁(Frederick Judd,1871-1956,1896年赴华)亦为内地会同工。

[7] 陆义全牧师(?-1934),内地会在1886年招募的一百士之一,1887年赴华。庚子年间,陆牧师身为内地会的晋南监督,带领众同工逃往汉口,两个女儿(Mary 和 Edith)先后死在逃难路上,身怀六甲的师母逃出生天后,在上海产下一子。1902年,三口之家返回晋南,一直服事到1929年退休。

[8] 赵城以西20公里左右有一个孔庄村。

[9] 祝家宁和戴存信都是第二代宣教士,两人的父亲(祝名扬和戴德生)是同时代的同工,两家的孩子们也过往甚密。

[10] Extracts from Letters, China’s Millions, British Edition, March 1904, 36.

[11] 借用以弗所书2:12:“那时,你们……活在世上没有指望,没有神。”

[12] 安教士全名Percy Vincent Ambler (1871-1958),澳洲人,1897年赴华,1928年退休,先后在江西、山西和安徽服事,因健康原因曾返澳休养并激励新人赴华宣教。

[13] “Turning to God from Idols,” China’s Millions, British Edition, Dec. 1904, 168-169. 这个故事在1904年伦敦内地会年会上曾被提及,并写进年报,参看:“The Annual Report,”China’s Millions, British Edition, June 1904, 73 of 72-77。

[14] 以赛亚书2:20:“到那日,人必将为拜而造的金偶像、银偶像,抛给田鼠和蝙蝠。”

[15] 英制的容量及重量单位,约合36.4升。

[16] Robert Gillies, “A Chinese May Meeting in Shan-si,” China’s Millions, British Edition, Nov. 1905, 153-154.

[17] 吉教士全名Robert Gillies(1870-?),英国人,1898年加入内地会,一直服事到1945年。

[18] 从上下文以及其他资料来看,这里的“季”(season)和通常意义上三个月一期的“季度”不一样,可以长达七到九个月,更像是一年一期的意思。

[19] “Editorial Notes,” China’s Millions, British Edition, Oct 1903, 142.

[20] “Province of Shan-si,” Jul & Aug 1903, 99.

[21] 和姑娘与妹妹(A. A. Hoskyn)都加入内地会赴华宣教,庚子教难期间与陆教士一家一起逃难南下。教难之后,和思义返回山西,1909年在大宁患伤寒去世,年47岁。

[22] “Welcome News from Shan-si,” April 1903, 54. 邢教士(1867-1941)于1891年加入内地会,在吉州、太原服事。

[23] 李教士全名Henry Lyons(1872?-1936),澳洲人,1898年加入内地会,服事到1928年。

[24] 简为政教士(Alfred Jennings,1871-1953)的妻子。

[25] 韩姑娘全名Anna Maud Hancock(1871?-?),美国人,1895年加入内地会,服事到1909年。

[26] 在1903年10月号的第二封信中,邢教士提到共有八个新家庭愿意加入教会。

[27] “Editorial Notes-the Latest Information from the Field,” China’s Millions, British Edition, Oct 1903, 138.

[28] 这里指否认基督。

[29] Robert Gillies, “Twenty-three Baptisms at Ho-tsin, Shan-si,” China’s Millions, British Edition, March 1904, 38.

[30] 使徒行传8:8。

[31] 王教士全名 David Urguhart (1867?-1935),英国人,1900年加入内地会,服事到1928年。

[32] 尊敬爱惜字纸是儒家传统价值观,与文昌帝君崇拜也有关联。赴华宣教士很早就观察到清末中国人无论识不识字,都不随意丢弃践踏写有字的废纸,常有人义务上街收集字纸,维系斯文体统。这样的做法有时也参杂了积功德的宗教意味和追求功名的世俗习惯。

[33] 原文cobbler,既可以理解为皮匠,也可以理解为鞋匠,因为西方制鞋以皮革为主;但清末中国人多穿布鞋,所以这里当指皮匠。

[34] 参看下文,这家人姓周(Chow)。这位前鸦片贩子很有可能是上一期所提到的一位慕道友,文中说他对真理有完全的了解,并定期来教会,但不知如何放弃鸦片生意带来的厚利。他不断地流泪祷告,求神赐能力来打破他的罪。参:亦文,<灾后重建——1902年返晋同工山西通讯>,《教会》86,2021年6月,14。

[35] 原文“bearing the reproach of Christ”,语出希伯来书11:26“esteeming the reproach of Christ”(KJV)。

[36] “Province of Shan-si,” Jul & Aug 1903, 99.

[37] D. Lawson, “A Circular Letter from South Shan-si,” China’s Millions, British Edition, May 1904, 61. 内地会的山西禾场集中在晋南,余吾在晋南的东部,所以在1903年双月刊中被划分为晋东子禾场。罗幹臣全名Dugald Lawson,内地会在1886年招募的一百士之一,1887年赴华。1900年,他搭乘义和团毁坏铁路之前最后一班火车抵达天津。1901年,他先孤身返回山西,妻儿随后加入。

[38] “Province of Shan-si,” Jul & Aug 1903, 99. 按下一封通函的内容,这封信的日期当为1903年2月7日。

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会